Grundlegende Begriffe

Wirtschaftsinformatik

→ Information Systems

Definition

Die Wirtschaftsinformatik ist ein Teil der Wirtschaftswissenschaften und beschäftigt sich mit

- Anwendung der Informatik in Wirtschaftswissenschaften

- strategischer Planung, Aufbau & Beobachtung von Informationssystemen

→ Zentraler Gegenstand sind die Informationssysteme

zweite Definitionsgrundlage: Lebenszyklus der Informationssysteme

Information & Wissen

hierarchisch

differenziert

- Information → Bewegungsgröße

- Wissen → Bestandsgröße Information ist zusätzliches zweckorientiertes Wissen Daten sind Ausgangspunkt für Informationen

System & Modell

Informations- und Anwendungssystem

Definition Informationssystem

künstliches, konkretes System

besteht aus maschinellen und menschlichen Elementen

versorgt Nutzer mit Informationen

Modell & Element einer/mehrerer Organisation(en)

Wird meistens von Menschen entwickelt

beinhaltet

- den Menschen als Anwender

- Anwendungssystem (AS), welches aus der Anwendungssoftware sowie der „darunter“ liegenden Basissoftware und dem Hardwaresystem besteht

Intention der Softwareentwickler: dass sich das IS wie von ihnen geplant verhält.

ZENTRAL Informationssysteme sind soziotechnische Systeme im Sinne der Wirtschaftsinformatik

Wirtschaftsinformatik als Wissenschaft

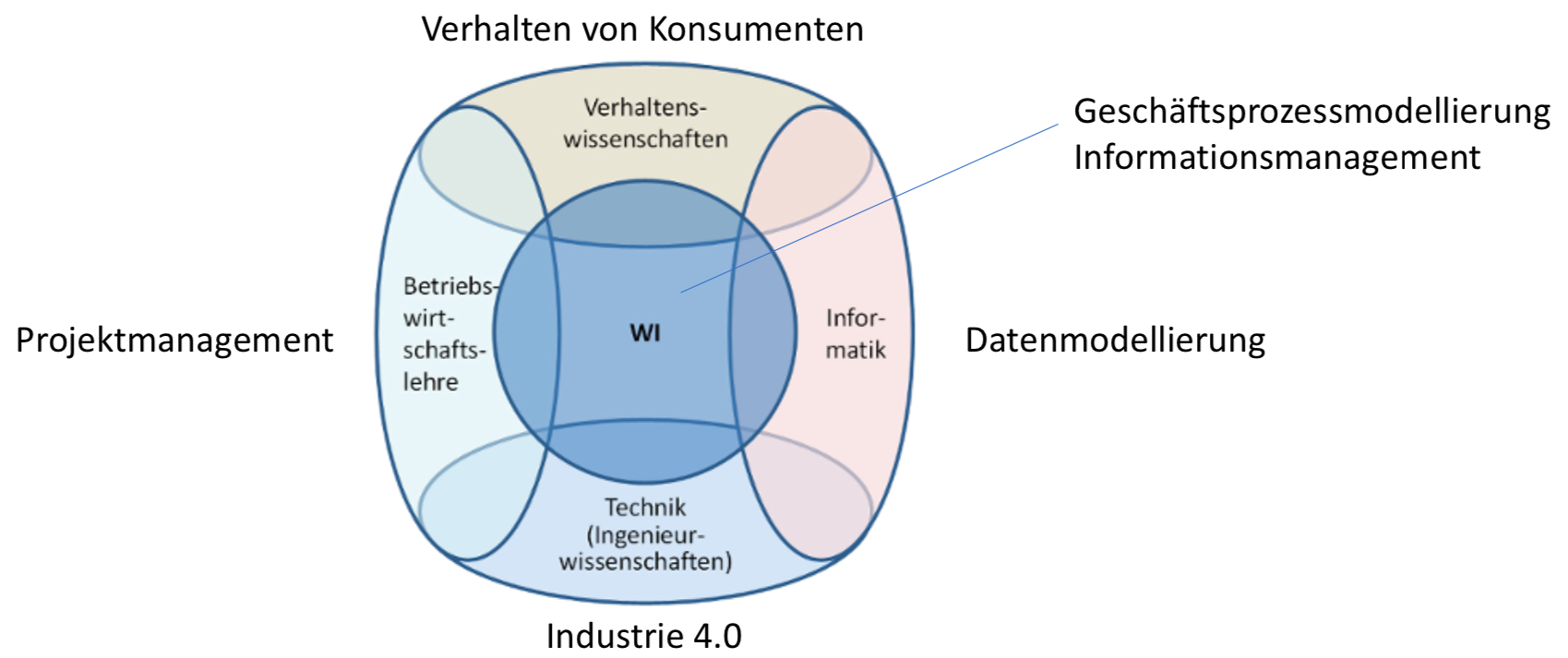

Nachbardisziplinen

- ==Informationssysteme sind soziotechnische Systeme im Sinne der Wirtschaftsinformatik==

- Wirtschaftsinformatik ist eine „hybride“ Wissenschaftsdisziplin und nimmt relevante Lösungsansätze aus benachbarten Disziplinen

Gegenstand der Wirtschaftsinformatik

Komponenten eines Informationssystems

- Mensch

- als Gestalter und Anwender im Mittelpunkt der WI

- Aufgabe

- konkrete Aufgabenunterstützung in operativen & strategischen Geschäftsbereichen

- Technik (IT)

- alle Funktionen, mit denen Informationen betrachtet und manipuliert werden können

- Organisatorischer Kontext

- betriebliche Informationssysteme sind Bestandteil einer komplexen organisatorischen Umwelt, in die sie passen müssen

Informationssysteme als soziotechnische Systeme

IS als soziotechnische Systeme

- auch bei Fokus auf Kommunikationsaspekt: es findet immer Austausch von Informationen statt

==Informationssysteme sind soziotechnische Systeme im Sinne der Wirtschaftsinformatik==

Soziotechnisches System

- Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen sozialen und technischen Systemen (Mensch-Maschine) → soziale & technische Systeme werden Teilsystem des soziotechnischen Systems

Untersuchungsaspekte:

- Integration Technik/Tecchnologie in gesellschaftliche Subsysteme

- Mensch-Maschine-Interaktion und ihre Modellierung

- Organisationsentwicklung

Paradigmen der Wirtschaftsinformatik

Paradigmen der WI

Ziele der Wirtschaftsinformatik: In der Praxis

- gesellschaftlich

- Steigerung Produktivität durch Automation

- für Volkswirtschaft wohlstandsmehrend wirken

- langrifristig (Utopie)

- ==Vollautomation betriebliches Geschehen==

- alle menschenähnlich durch IS bewältigbare Aufgaben, werden vom System übernommen (“sinnhafte Vollautomation”)

Betriebliche Informationssysteme

Klassifizierungen

- diverse Schemata für betriebliche Informationssysteme

- Einsatzgebiet

- Organisationsebene

- Anwendungsbreite/-form

- Spezifität

- Bereitstellungsform (on-premise vs. on-demand)

Organisationsebene

Transaktionssysteme

- elementare Leistungsprozesse des Unternehmens

- Standardisierung & Automatisierung ermöglichen effektive & effiziente Verarbeitung

- Prozesse mit hohem Datenvolumen

- Auswertung der Daten & Informationen für höhere Managmentstufen (vertikale Integration)

Ziel

- Vollautomatisierung von Aufgaben (Administrationssysteme) oder

- Teilautomatisierung zur Unterstützung menschlicher Mitarbeiter (Dispositionssysteme)

Managmentunterstützungssysteme

- Planungssysteme

- Unterstützung bei schlecht strukturierten Entscheidungsproblemen

- Kontrollsysteme

- Kontrolle der Einhaltung der Pläne ("Soll-Ist"-Vergleich)

- Hinweise auf Notwendigkeit von Korrekturmaßnahmen

==⇒ Zusammenfassender Begriff Business Intelligence==

Interaktionssysteme

- sind Querschnittssysteme

- Unterstützung Arbeitsgruppen ==auf allen Hierarchiestufen==

- auf und zwischen allen Organisationsebenen zur Zusammenarbeit verschiedener Aufgabenträger im Einsatz

- Arten

- IT-Kommunikationstools

- IT-Konferenztools

- Kollaborative IT-Managmenttools

Integration

- IS dienen nicht nur Unterstützung der Mitarbeiter bei Aufgabenerfüllung

- Informationssysteme verantworten auch Datenmanagment (einmalige Erfassung der Daten) ⇒ Fähigkeit der Integration

Definition Integration

Fähigkeit, Daten, Vorgänge und Sachen sachlogisch zu verzahnen

horizontal ↔️

- Verbindung unterschiedlicher Funktionsbereiche innerhalb eines Geschäftsprozesses auf gleicher Unternehmensebene

vertikal ↕️

- Verbindung operative Informationssysteme mit Planungs- und Kontrollsystemen

- Ziel: Datenversorgung zur Unterstützung des Managments

Ziel der Wirtschaftsinformatik hinsichtlich der Integration

- Geeignete Informationssysteme bereitstellen

Unternehmensübergreifende Informationssysteme

- zwischenbetrieblich vs. endkundenorientiert B2B vs. B2C

Hinweis zu präsentierten IS

ERP, CRM, SCM etc. sind nur in den Karteikarten eingepflegt

Übung

KLAUSURFRAGEN

- Nennen sie Beispiele für betriebliche Informationssysteme.

- Beschreiben sie die hierarchischen Unterschiede der unterschiedlichen betrieblichen Informationssysteme

- Nennen Sie die Integrationsarten von Informationssystemen.

- Was ist die vertikale Integration?

- Was ist die horizontale Integration?

Verständnisfragen

- Erläutern Sie, was die Wirtschaftsinformatik unter einem Informationssystem versteht.

- Nennen Sie die Arten unternehmensinterner Informationssysteme.

- Nennen Sie die Arten unternehmensübergreifender Informationssysteme.

- Erläutern Sie die Begriffe „horizontale Integration“ und „vertikale Integration“.

- Erläutern Sie die Bedeutung der Betriebswirtschaftslehre und der Informatik für die Wirtschaftsinformatik.

- Erläutern Sie, welche zwei Paradigmen der Wirtschaftsinformatik unterschieden werden können.

(Bächle/Daurer/Kolb, 2021)

Methoden der Wirtschaftsinformatik

IT-Projektmanagment

Projektmanagmentdefinition (DIN 69901)

Projekt

Vorhaben mit einmaligen Bedingungen (Zielvorgabe bzw. Begrenzungen)

Projektmanagment

Gesamtheit von Führung & Organisation für die verschiedenen Lebenszyklen eines Projekts

Lebenszyklus eines Projekts

Phasen werden mit Meilensteinen abgeschlossen (Ergebnisse müssen vorliegen)

Projektmanagmentprozess

- Unterteilung der Aktivitäten in Phasen

- Phasen sind nicht streng sequenziell

- wiederholt sich und wirkt in jeder Phase des Projektlebenszyklus

Projektmanagmentphasen (inkl. Beispiele)

-

Initialisierung Zuständigkeiten klären, Projektziele skizzieren

-

Definition Zieldefinition, Aufwandsschätzung & Machbarkeitsbewertung

-

Planung (Was soll wann, wie und durch wen gemacht werden) Termine & Arbeitspakete planen, Kostenplan, Risikoanalyse, Ressourcenplan

-

Steuerung (Überwachung und Soll-Ist-Vergleich) von Terminen, Ressourcen, Kosten, Risiken, Qualität, Ziele

-

Abschluss (Wurden die Ziele und Erwartungen erfüllt?) Erstellung Abschlussbericht, Nachkalkulation, Erfahrungssicherung, Vertragsbeendigung

Agiles Projektmanagment mit Scrum

Agiles Manifest

- Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge

- Funktionierende Software ist wichtiger als umfassende Dokumentation

- Zusammenarbeit mit dem Kunden sind wichtiger als Vertragsverhandlungen

- Reaktionen auf Veränderung sind wichtiger als das Befolgen eines Plans

⇒ Rahmenwerk für leichtgewichtigen Managmentprozess

Rollen

- Team setzt Anforderungen aus Backlog um

- Product Owner Bindeglied zwischen Kunden/Markt und Entwicklerteam Beschreibung der Anforderungen und Aktualisierung des Backlogs

- Scrum Master Sicherstellung der Einhaltung der Scrum-Regeln

Meetings

- Sprint-Planungssitzung Start des Sprints

- Daily Was wurde erreicht? Was möchte ich erreichen? Hindernisse?

- Sprint Review Überprüfung und Abnahme des Inkrements

- Sprintretroperspektive Analyse von Zusammenarbeit und Prozess

Ergebnisse

- Backlog Alle Anforderungen

- Sprint Backlog im Sprint bearbeitete Anforderungen, priorisiert

- Produktinkrement unmittelbar nutzbares Ergebnis des Sprints

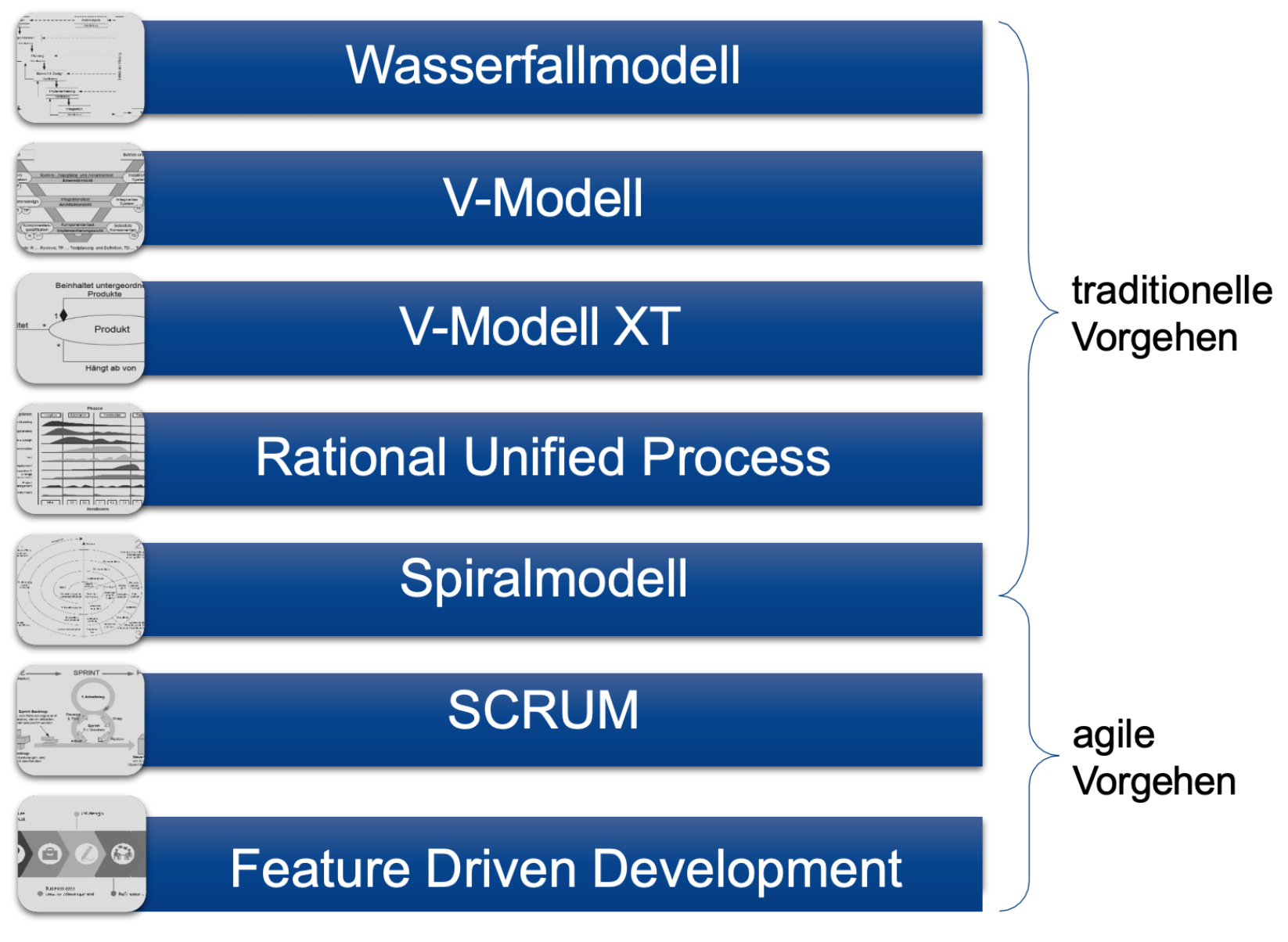

Vorgehensmodelle in der Softwareentwicklung

- Vorgehensmodell ==unterteilt den Entwicklungsprozess von Spftware in verschiedene zeitlich und inhaltlich abgegrenzte Phasen==

- Ziel: Komplexität beherrschen & Struktur schaffen

- Zur besseren Koordination erfolgt die Festlegung von

- Standards

- Methoden

- Schritte

- Teil- & Endziele

- Artefakte

- Die Artefakte einer Phase dienen als Ausgangsbasis für die Nächste

Vorgehensmodelle

Übung

Klausurfragen

Abgefragt wird abrufbares Wissen

- Was bedeutet Thema x?

- Nennen Sie Beispiele für xy.

Verständnisfragen

- Wie lassen sich Projekte klassifizieren?

- Welche Projektmanagmentphasen kennen Sie?

- Wie hängen Projektmanagmentphasen und Projektphasen zusammen?

- Welche Rollen kennt Scrum?

- Welche Werte unterscheiden “konventionelles” Projektmanagment von agilem Projektmanagment?

(Bächle/Daurer/Kolb, 2021)

- ab hier Karteikarten

Angebotsformen von Software

Standardsoftware

Standardsoftware

- nicht für einzelnen Kunden, sondern eine Kundengruppe mit ähnlichen Problemstellungen entwickelt

- Unterscheidung nach Komplexität der Produkte Basissoftware → Standardbürosoftware → Funktionsorientierte Software → Prozessorientierte Software

Unterscheidungskriterien

- Rechte an der Software

- Installationsort (bei Kunde oder von Anwender)

| Traditionelle Standardsoftware | Open Source |

|---|---|

| meist individuelle Konfiguration ⇒ geringere Diskrepanz zwischen betrieblichen Anforderungen und dem Funktionsumfang der Software | verteilter Entwicklungsprozess mit Entwicklern unterschiedlicher Unternehmen und Freiwilligen; öffentlich zugängiger Quellcode → Systeme können über Customizing hinaus auf Quellcodeebene unternehmensspezifisch angepasst werden |

| vielfältige Kriterien für Lizenzkosten | keine Lizenzkosten (oftmals jedoch kostenpflichtige Ergänzungsmodule) |

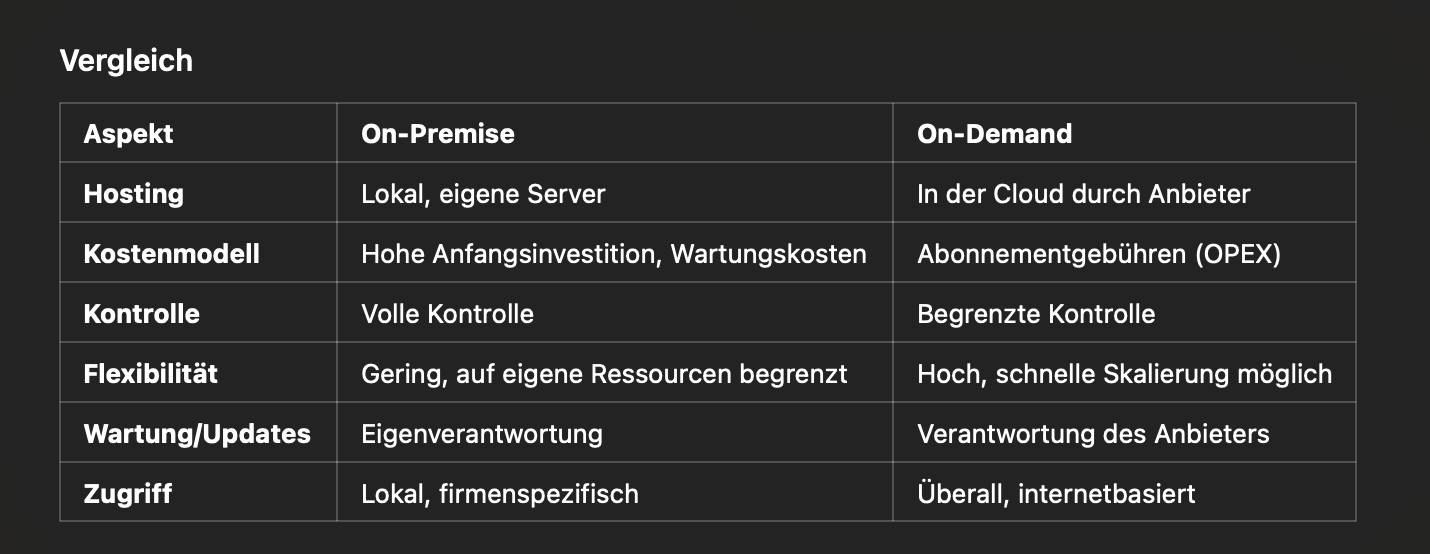

On-Premise & On-Demand

On-Premise

- direkt auf den unternehmenseigenen Servern und Infrastrukturen installiert und betrieben

- gesamte Infrastruktur, Wartung und Sicherheit liegt vollständig in der Verantwortung des Unternehmens selbst

On-Demand

- als Dienst über das Internet bereitgestellt wird (auch bekannt als SaaS - Software as a Service)

- Anwendung wird zentral gehostet und vom Anbieter gewartet

- Nutzer greifen über einen Webbrowser oder eine App darauf zu

Vor- und Nachteile

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Günstigere Anschaffungskosten | Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten |

| Schnelle Implementierung | Möglicherweise Überschuss an unnötigen Funktionen |

| Getestete und bewährte Lösung | Wenig Differenzierung von Mitbewerbern |

| Regelmäßige Updates | Risiko, nicht alle Geschäftsprozesse abzubilden |

| Standardisierte Prozesse | Eingeschränkte Unternehmens-Individualität |

Individualsoftware

Individualsoftware

Für spezielle betriebliche Anforderungen mit gegebener Hard- und Softwareumgebung individuell entwickelt (entweder selbst oder per Auftrag)

Vor- und Nachteile

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Genau auf Unternehmensprozesse zugeschnitten | ==Höhere Entwicklungskosten== |

| Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit | Längere Entwicklungszeit |

| Keine Kompromisse bei Funktionalitäten | Risiken bei Implementierung |

| Wettbewerbsvorteil durch Unique Features | Aufwändige Wartung |

| Vollständige Kontrolle über Entwicklung | Abhängigkeit von Entwicklern |

Low-Code-Plattformen

Low-Code-Plattformen

- Softwareentwicklungsumgebungen mit visuellen Baussteinen

- Verwendung zur schnellen Entwicklung und einfachen Anpassung von Anpassungssystemen

Übung

Klausurfragen

Was sind die Vor- und Nachteile von Individual- und Standardsoftware

[Einführung & Entwicklung von Informationssystemen]

- Lastenheft & Pflichtenheft

[Digitalisierung und digitale Transformation]

Informationssysteme in der Wirtschaftsinformatik

Datenmodellierung

1. Konzeptionelle Datenmodellierung

- implementierungsunabhängig

- bildet Gegenstände der realen Welt & ihre Beziehungen untereinander ab

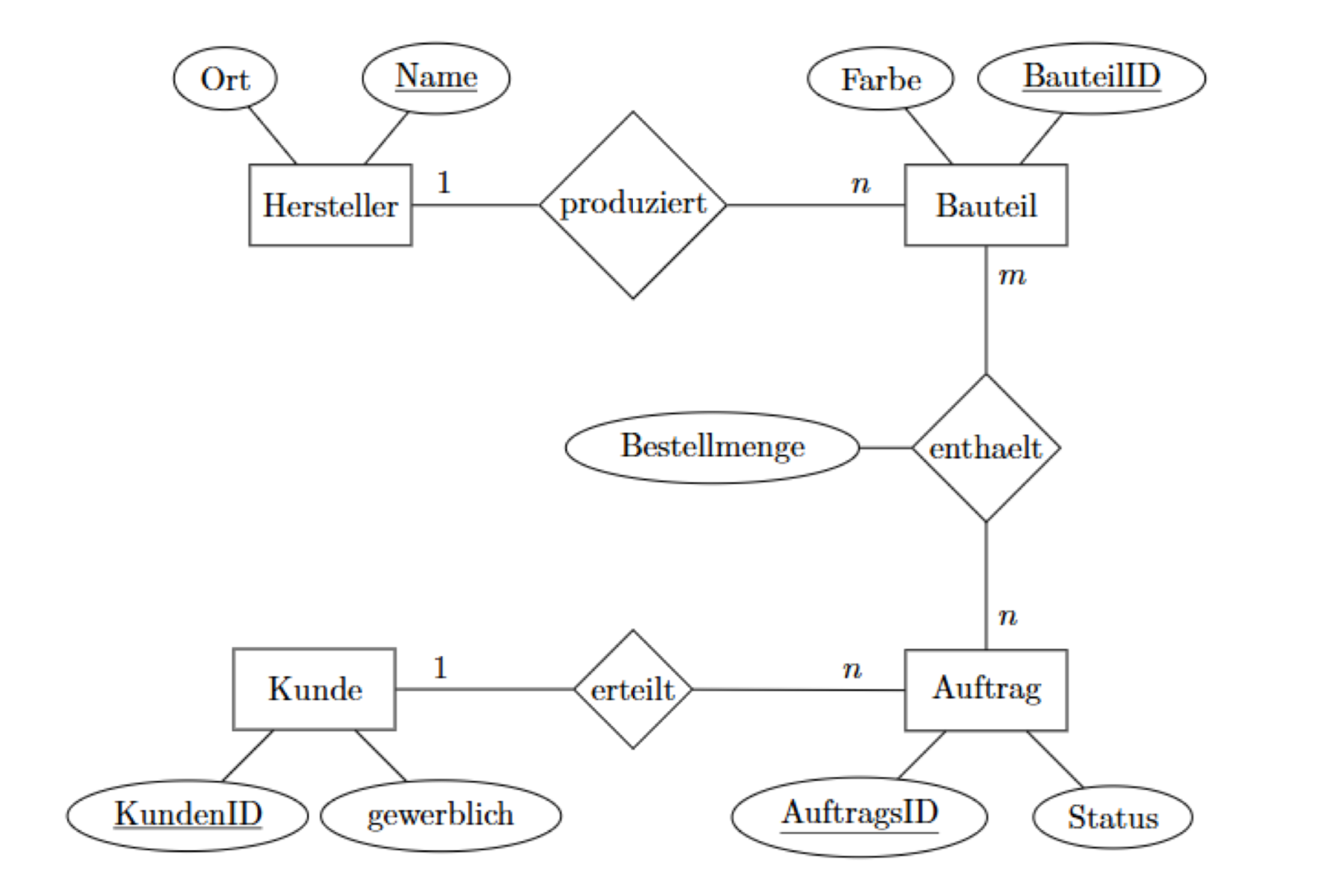

Entity-Relationship Model

Entity-Relationship Model in Entity-Relationship-Diagram (ERD)

- jede Entität wird mit Attributen beschrieben

- Attribute ==müssen einzigartige Identifizierung der Entitäten ermöglichen (ein Attribut ist Primärschlüssel (unique identifier))==

- Entitäten desselben Typs werden mit denselben Attributen beschrieben

- Relationships (Beziehungen)

- Beziehungen zwischen zwei oder mehreren Entitäten

- beschreibbar mit Attributen

- implizieren Leserichtung

- Kardinalitäten

Komplexität des Beziehungstyps zwischen zwei Entities

quantitative Spezifikation für die Menge der auftretenden Beziehungen

Unterscheidung zwischen 1:1-, 1:n- und n:m-Beziehungen

Beispiel

2. Logisches Datenmodell

- Startpunkt: Art der Datenbank? ⇒ relationelles Datenmodell !

- Zielstellung: Überführung des konzeptionellen Datenmodells aus (1.) in ein auf die gewählte Datenbank zugeschnittenes ==logisches Datenmodell==

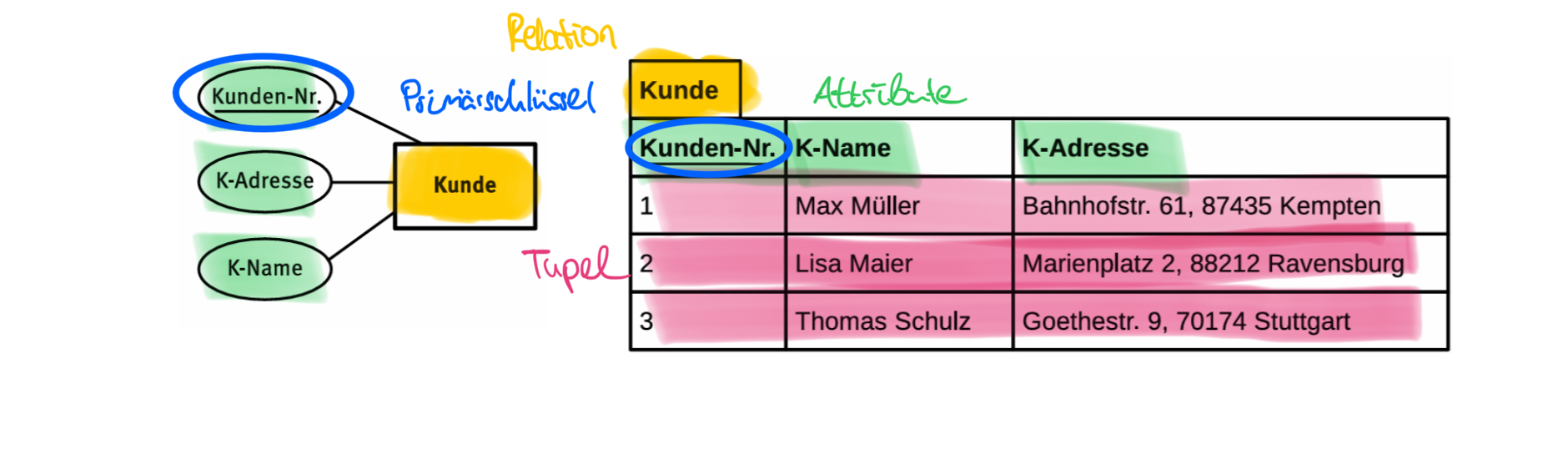

Relationenmodell

- Grundlage des Relationenmodells ist die ==Relation==

eine Relation ist eine Menge von Tupeln

Tupel in tabellenförmiger Darstellung (Tupel = Tabellenzeile)

Relation entspricht einem Entity-Typ, die Spalten entsprechen den Attributen

Beispiel

Klausurhinweis

Hinweise auf Kardinalität in logischem Datenmodell aus Texten herausfinden können.

Beispielaufgaben Modellierung

- Überführen Sie das ER-Modell vollständig in ein Relationenmodell:

Modellierungsaufgaben: https://deristvollfettdertrottl.wordpress.com/aufgabensammlung-von-er-diagrammen-2/

3. Physischer Datenbankentwurf

- Realisierung der logischen Datenmodelle erfolgt durch Datenbankmanagmentsysteme (DBMS)

DBMS

- effiziente und rechnergestützten Organisation, Speicherung, Manipulation, Integration und Verwaltung großer Datenmengen

- Funktionen

Speicherung, Überschreiben und Löschung (CRUD - Create, Read, Update, Delete)

Datenverwaltung auf Basis des Datenmodells

Datensicherheit, -schutz & -integrität

Mehrbenutzerbetrieb

effiziente Speichernutztung & optimierter Zugriff

Beispiele

MySQL, PostgreSQL, Oracle Database

Vorgehensweisen bei der Speicherung von Daten

| zentrale Datenbank | verteilte Datenbank |

|---|---|

| Daten werden an einem zentralen Ort bereitgestellt oder bearbeitet | Daten werden auf mehreren über Netzwerke verbundene physischen Orten gespeichert |

Verständinisfrage

- Erläutern Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen einem ER-Modell und einem relationalen Modell.

- Welche Funktionen erfüllt ein Datenbank-Managment-System?

Buchaufgaben Modellierung

Data Science

Begriffsdefinition Data Science

- interdisziplinäres Fachgebiet

- es werden relevante Informationen aus überwiegend komplexen Datenbeständen extrahiert → diese werden für datengetriebene Entscheidungsprozesse nutzbar gemacht

Managmentsunterstützungssysteme

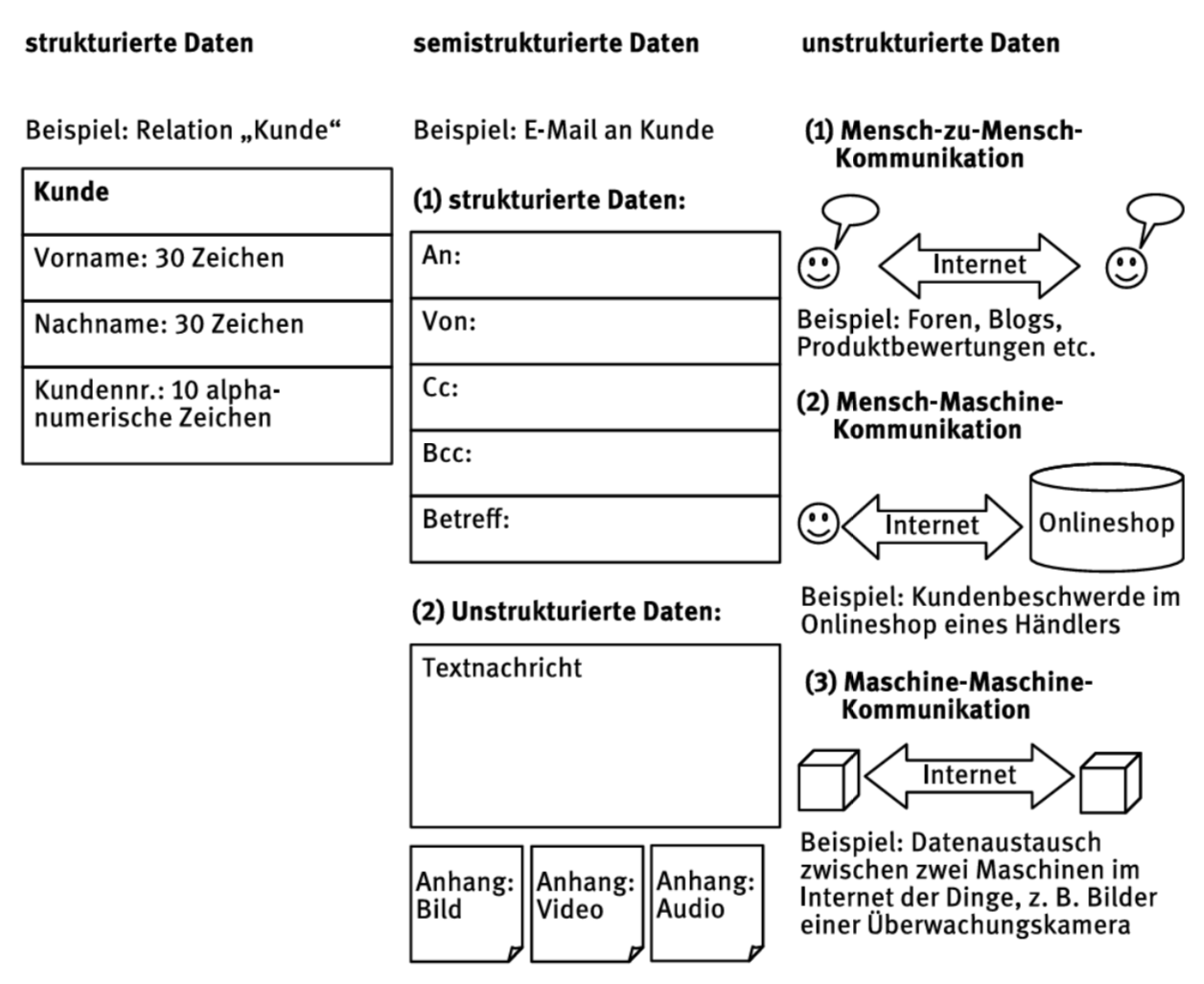

Big Data

Big Data

- Big Data sind Datenbestände mit folgenden Merkmalen (4-V-Modell)

- Masse (Volume)

- Terra- bis Zettabyte

- Vielfalt (Variety)

- von unstruktrierten über semistrukturierten bis strukturierten Daten

- Geschwindigkeit (Velocity)

- Datenerfassung und -auswertung in Echtzeit

- Richtigkeit (Veracity)

- “hohe” Datenqualität ⇒ Nutzbarkeit für betriebliche Entscheidungen

Zur Auswertung werden typischerweise Data Science-Methoden Eingesetzt

Strukturierungsgrad von Daten

Wissensmanagment

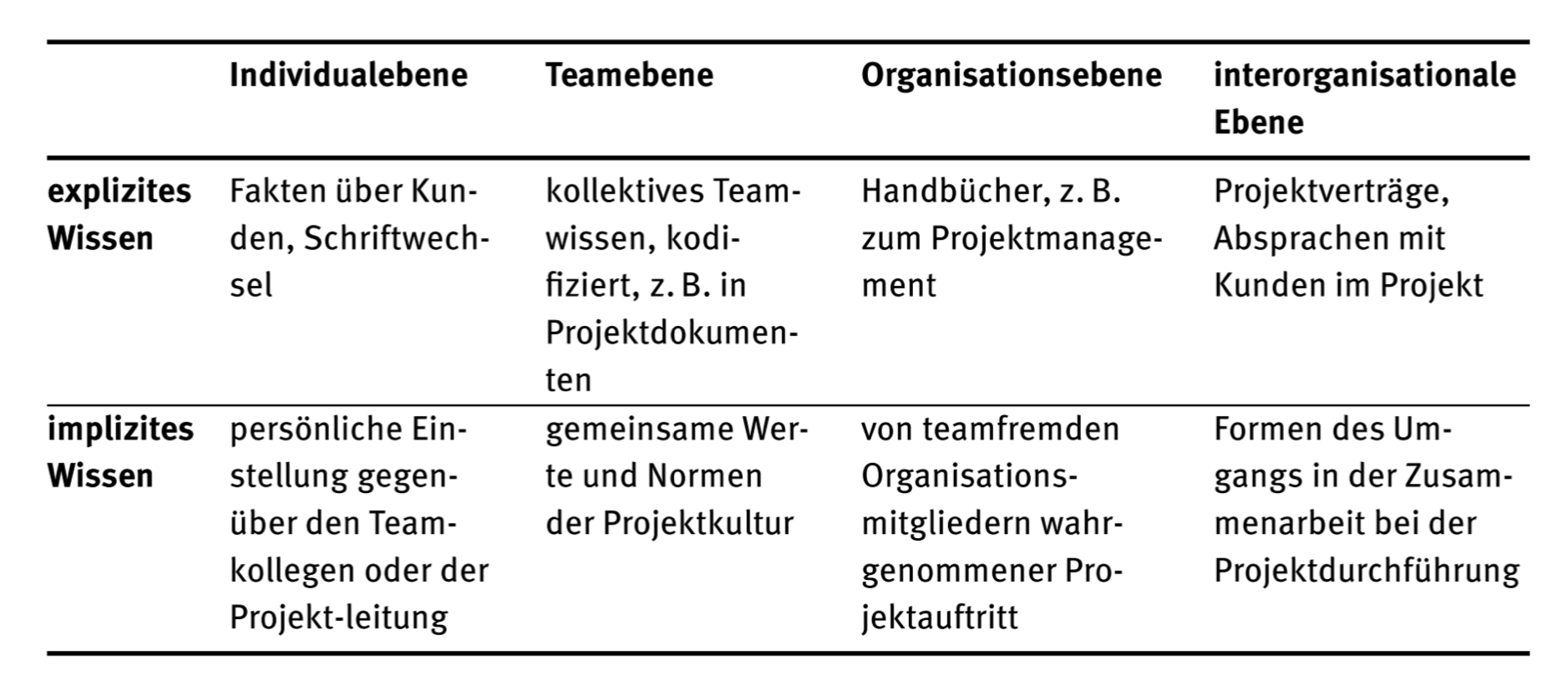

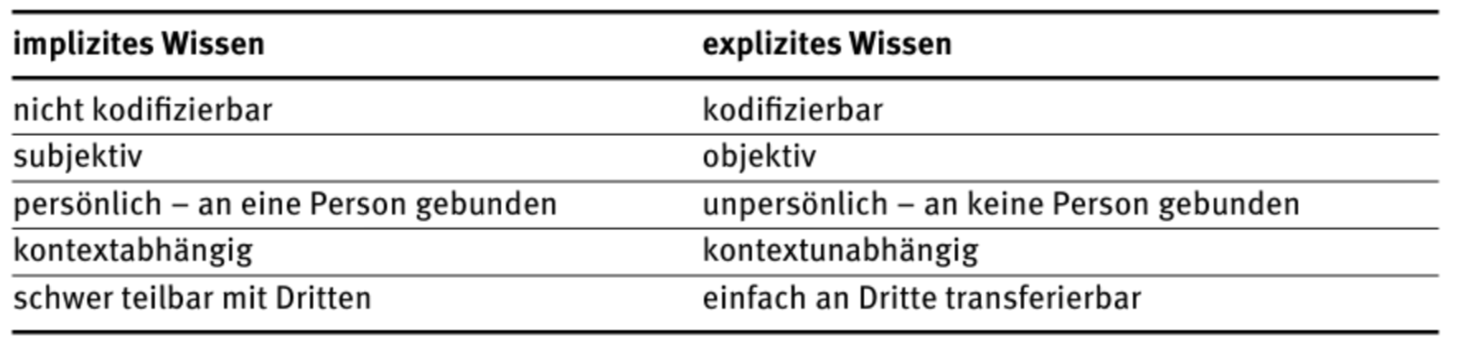

Arten des Wissens

individuell & kollektiv

- individuell: Wissen eines einzelnen Mitarbeiters, jedoch nicht notwendigerweise der Gesamtorganisation

- kollektiv: steht in organisatorischen Einheiten (z.B. Teams) zur Verfügung und ist daher überindividuell

explizit & implizit

- explizit: formalisierbar (z.B. Verschriftlichung), kann gespeichert und weitergegeben werden

- implizit: nicht vollständig kodifizierbares Wissen ⇒ kann nicht zwischen Personen vermittelt werden

Beispiele: Wissensformen in Projekten

Kodifizierung von Wissen

- für Weitergabe muss Wissen kodifiziert werden (z.B. Dokumente mit Sprache)

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| zuvor lediglich implizites Wissen wird… allgemein zugänglich | Bestandteile impliziten Wissens gehen verloren (insb. Erfahrungen und mit Kontextwissen des Individuums verbundenes Wissen) |

| digital speicherbar | Darstellungsformen von Wissen sind ==fehleranfällig== |

| leichter weiterzugeben | |

| ==einfacher mit anderem Wissen kombinierbar== |

Probleme beim Wissensmanagment

- Neuerfindung des Rads

- Mitarbeiter verlassen das Unternehmen (z.B. Ruhestand)

- unzureichender Austausch von Wissen innerhalb von Unternehmen

- relevantes organisationales Wissen wird nicht angemessen strukturiert und dokumentiert

Ansätze & Arten des Wissensmanagment

- verhaltensorientierter Ansatz: Mensch als eigentlicher Wissensträger steht im Vordergrund

- technologischer Ansatz: technische Lösungen für das Wissensmanagment stehen im Vordergrund

Aufgaben des Wissensmanagments

Strategieebene

- ==Definition der Wissensziele==

- Zielbeitrag des Wissensmanagments für den strategischen Unternehmenserfolg muss laufend bewertet werden

Prozessebene

- Wissensidentifikation

- Welches Wissen haben wir, welches fehlt?

- Wissenserwerb

- Erschließung von Wissensquellen zur Schließung von Wissenslücken

- Wissensentwicklung

- Neues relevantes Wissen gezielt entwickeln

- Wissensverteilung

- Mitarbeitern Wissen zielgerichtet für Aufgabenerfüllung zur Verfügung stellen

- Wissensnutzung

- Mitarbeiter motivieren, Wissensquellen tatsächlich zu nutzen

- Wissensbewahrung

- Präventation unbeabsichtigten Wissensverlust

Anwendungsfelder der Wirtschaftsinformatik

Ansätze zur Ausgestaltung & Umsetzung des Informationsmanagments

Beschäftigungsfeld WI

Entwicklung und Anwendung von Informationssystemen für betriebliche Aufgabenstellungen

Informationsmanagment

Planung, Steuerung & Kontrolle von

- Informationen

- Informationssystemen

- Informations- & Kommunikationstechnik

Ausgestaltungs- und Umsetzungsansätze des Informationsmanagments

- prozessorientierte Konzepte

- Architektur- bzw. Referenzmodelle

- Problemorientierte und aufgebenorientierte Konzepte

Prozessorientierte Ansatz: Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

-

Modell: beschreibt, WAS gemacht werden muss, nicht WIE die Umsetzung konkret aussehen soll

-

Kernprozesse (ITIL 3):

- Sevice Strategy, Service Transition, Service Operation, Continual Service Improvement

Merkhilfe

STOCsi Simples Thunfisch Orgien Continual-Service-Improvement

Architekturmodell: ARIS

⇒ Architektur integrierter Informationssysteme

ARIS-Haus (ARIS House of Business Engineering)

- fünf Beschreibungsschichten

- Organisation, Daten, Steuerung/Prozess, Funktion, Leistung

- Untergliederung der Beschreibungsschichten in drei Ebenen

- Fachkonzept → Datenverarbeitungskonzept → Implementierung

Aufgabenorientierter Ansatz nach Heinrich

- Aufgaben auf strategischer Ebene

- Planung, Überwachung & Steuerung der Informationsinfrastruktur als Ganzes

- Aufgaben auf administrativer Ebene

- Planung, Überwachung & Steuerung des Informationsinfrastrukturbestands ⇒ Ziel: produktiv verfügbare IT-Komponenten bereitstellen

- Aufgaben auf operativer Ebene

- Nutzung der Informationsinfrastruktur

Geschäftsmodelle

Definition Geschäftsmodell

Kompaktes Konzept zur Analyse verschiedener Aspekte einer Unternehmung

Hintergrund

zunehmende Digitalisierung sorgt für Innovationen, die weder klassischen Produkt- noch Prozessinnovationen entsprechen

Business Model Canvas

- Framework, um Elemente eines Geschäftsmodells strukturiert zusammenzufassen

- Einstiegsmöglichkeit für Erstellung Business Plan oder Analyse bestehender Geschäftsmodelle

Geschäftsprozessmodellierung

Definition Geschäftsprozess

Sachlogisch-zeitliche Abfolge von Tätigkeiten/Aktivitäten/Vorgängen

Merkmale von Geschäftsprozessen

- durch Ereignis ausgelöst und beendet

- nicht an organisatorische Unternehmensgrenzen gebunden

- Ausführungsmöglichkeiten: nacheinander, wiederholt, parallel, alternativ

- Abbildung von standardisierbaren Routinetätigkeiten

- Unterteilung

- Managmentprozesse

- Geschäfts-/Kernprozesse

- Unterstützungsprozesse

Voraussetzung zur Abbildung von Geschäftsprozessen in IS

- Geschäftsprozessanalyse → Erfassung Ist-Zustand

- Geschäftsprozessoptimierung → Modellierung gewünschter Soll-Zustand

- ==In der Praxis sind keinen optimalen Geschäftsprozesse vorhanden, Modellierung kann jedoch zur Optimierung beitragen, bevor vor Abbildung in IS erfolgt==

Ermittlung der Anforderungen an Informationssystem

Wovon hängen die Anforderungen an ein Informationssystem ab?

- Geschätsmodell

- Unternehmensaufbau

- (Geschäfts)prozesse

Aufbau- & Ablauforganisation

siehe Zusammenafssung BWL